BtoB ECの導入は、取引規模に応じた効果の出方を敏感に捉えることが大切です。

本記事では「全体像とメリット」から始まり、「事業規模別の導入効果」「生産性向上のポイント」さらに「デメリットと注意点」や「導入効果を最大化する方法」まで、実務的な観点で整理します。

読後には、自社に適した導入の進め方や落とし穴を事前に把握でき、段階的に最適化する方法がわかります。

BtoB ECの全体像とメリット

BtoB ECは、企業間の取引をデジタル化・自動化する仕組みです。

見積もり依頼から発注、請求までを一貫してオンライン化することで、人手によるミスを削減し、リードタイムを短縮します。

桃子

メールやFAXでやりとりしてるけど、正直めんどう…

キジオ

BtoB ECなら、そのやりとりを自動でつなげてくれるんだよ。

主なメリット

取引の透明化:

価格や条件が一元管理され、双方の信頼性が向上

コスト最適化:

複数拠点・部門をまとめて購買コストを削減

データ活用:

購買・納品・請求データを横断的に分析でき、需要予測や価格戦略に活用可能

長期的効果:

協業の拡張や業界全体のエコシステム形成にも寄与

1)事業規模別の導入効果

桃子

私の会社みたいな小さなところでも、導入する意味あるのかな?

イヌオ

もちろんだよ!

規模ごとに効果の出方が違うんだ。

中小企業の場合

- 効果の中心:手作業削減・ミス防止

- 電子発注やオンライン見積もり、自動請求を使うことで、月末処理の時間を大幅に短縮できます。

- クラウド型のサービスを選べば、導入費用を抑えながら日常業務の効率化が可能です。

成長企業の場合

- 効果の中心:複数部門・複数拠点の一元管理

- 取引先や商品数が増えても、購買を統合管理できるため、予算管理や購買評価がしやすくなります。

- データを使った分析が進み、部門ごとのコストや取引条件の見直しが可能になります。

大企業の場合

- 効果の中心:グローバル連携とキャッシュフロー改善

- 海外を含むサプライチェーン全体を標準化されたプロセスで統合でき、契約条件や資金の流れを一元管理できます。

- データの一括分析により、需要予測や価格交渉の精度も高まります。

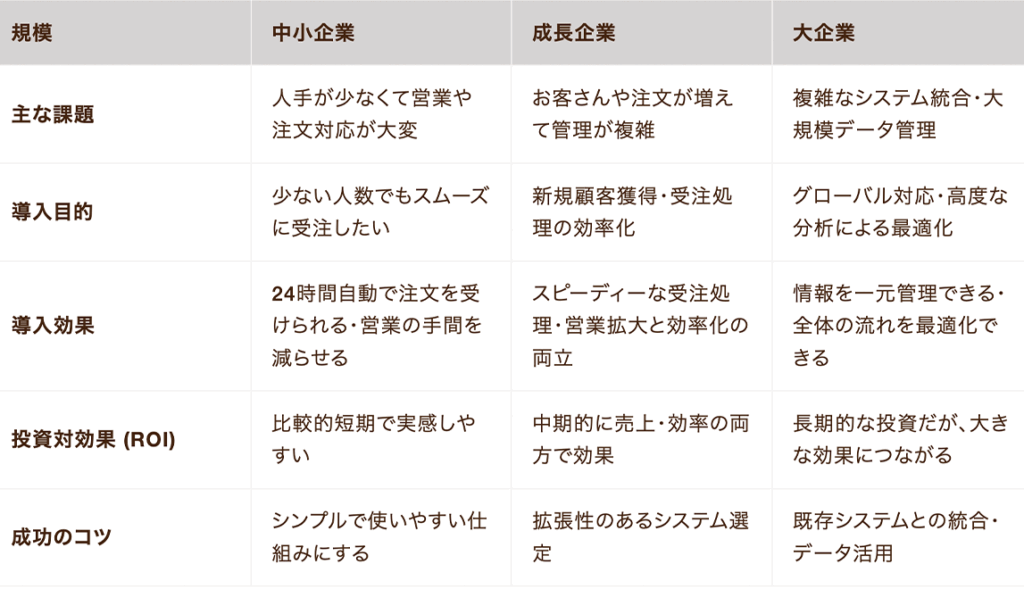

事業規模別に変わる導入効果比較表

| 規模 | 中小企業 | 成長企業 | 大企業 |

| 主な課題 | 人手が少なくて営業や注文が大変 | お客さんや注文が増えて管理が複雑 | 複雑なシステム統合・大規模データ管理 |

| 導入目的 | 少ない人数でもスムーズに受注したい | 新規顧客獲得・受注処理の効率化 | グローバル対応・高度な分析による最適化 |

| 導入効果 | 24時間自動で注文を受けられる・営業の手間を省ける | スピーディーな受注処理・営業拡大と効率化の両立 | 情報を一元管理できる・全体の流れを最適化できる |

| 投資対効果(ROI) | 比較的短期で実感しやすい | 中期的に売り上げ・効率の両方で効果 | 長期的な投資だが大きな効果につながる |

| 成功のコツ | シンプルで使いやすい仕組みにする | 拡張性のあるシステム選定 | 既存システムとの統合・データ活用 |

このように導入効果は、組織の成熟度・データ品質・取引量に応じて最大化され、長期的なROIが高まる傾向にあります。

桃子

なるほど!

会社の規模によって効果がちがうんだね!

キジオ

そう!

だから“うちの規模ならどこに一番メリットが出るか”を見極めるのが大事なんだよ。

2)生産性・業務効率の向上ポイント

BtoB ECで生産性を上げる鍵は、手作業をなくし、自動化を徹底することです。

イヌオ

まずは自社でできる効率化の基本を見て業務フローを整理してみよう!

自社改善のステップ

現行フローの可視化:

どこに時間がかかっているかを把握

承認ルールと例外対応の明確化:

閾値(しきいち)を設定して自動化できる部分を決める

データ入力チェック:

二重入力やミスを防止

標準化マニュアル作成:

誰でも同じ手順で作業できるようにする

期待できる効果

注文処理時間の短縮

入力ミスや請求ズレの減少

スタッフの負担軽減

自社でできる改善も押さえることで、BtoB EC導入後の効果も最大化できます。

キジオ

次に

BtoB EC導入のポイント

を見てみよう!

主な改善ポイント

注文処理の自動化

(見積→発注→請求までオンラインで連携)

在庫状況のリアルタイム把握

価格・条件の一元管理

データ分析による購買判断の改善

EDI/APIを活用したシステム間連携

期待できる効果

注文処理のリードタイム短縮と人手削減

注文増加にも耐えられる処理能力

入力ミス・請求ズレの大幅削減

価格・条件の一元管理による交渉力向上

在庫欠品リスクの低減

データを活用した戦略的判断

桃子

BtoB ECを導入すると、自社の改善だけじゃ足りなかった部分が解決できそう!

キジオ

その通り!

自動化で、業務効率は一気に高まるんだ!

BtoB EC運用で大事なこと

標準化ワークフローの整備:

現行プロセスのボトルネックを洗い出す

承認ルール・例外対応の設定:

閾値を事前に定義

ユーザー教育:

新しいUIやフローへの適応を促す

データ品質確保:

マスタデータを統一して管理し、入力時のチェックや定期的なデータ整理を行う

これらの内容を押さえることで信頼できる情報に基づいた意思決定が可能になります。

桃子

ただのデジタル化じゃなくて、組織全体が効率的に動ける仕組みになるんだね!

キジオ

そのとおり!データが整うと、企業全体の意思決定も早く正確にできるようになるんだ。

BtoBECのデメリットと注意点

桃子

BtoB ECって便利そうだけど、いいことばかりじゃないよね?

キジオ

その通り!

導入前にデメリットや注意点を知っておくことが大切だよ。

BtoB ECは、購買プロセスを効率化する強力な仕組みですが、導入にはコスト面・運用面・組織面のリスクが存在します。

本章では、それぞれの課題と対策をわかりやすく整理します。

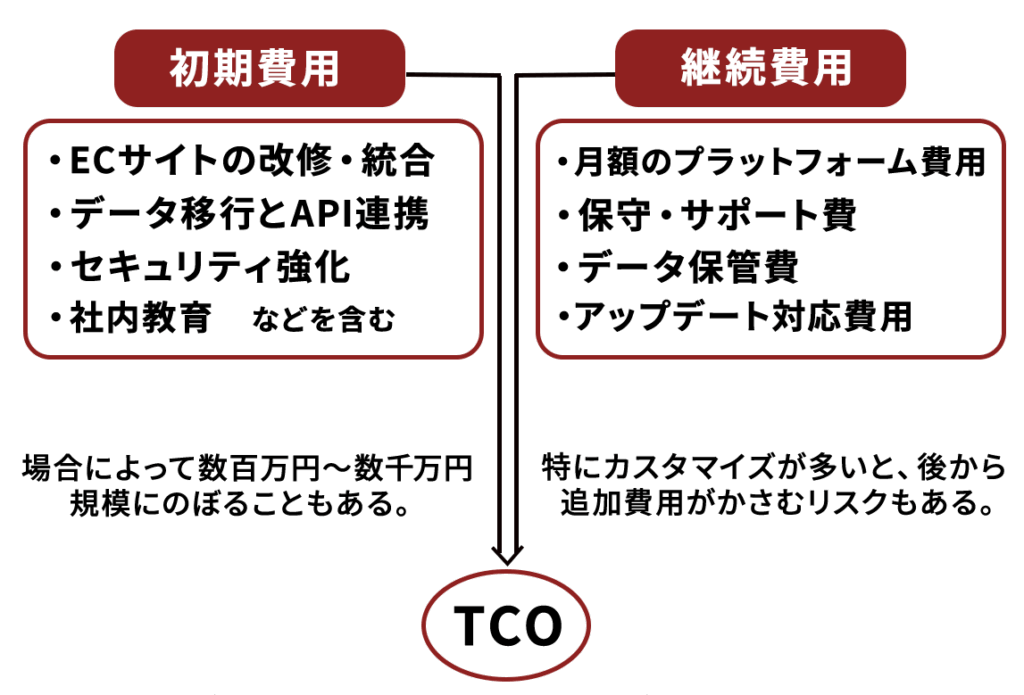

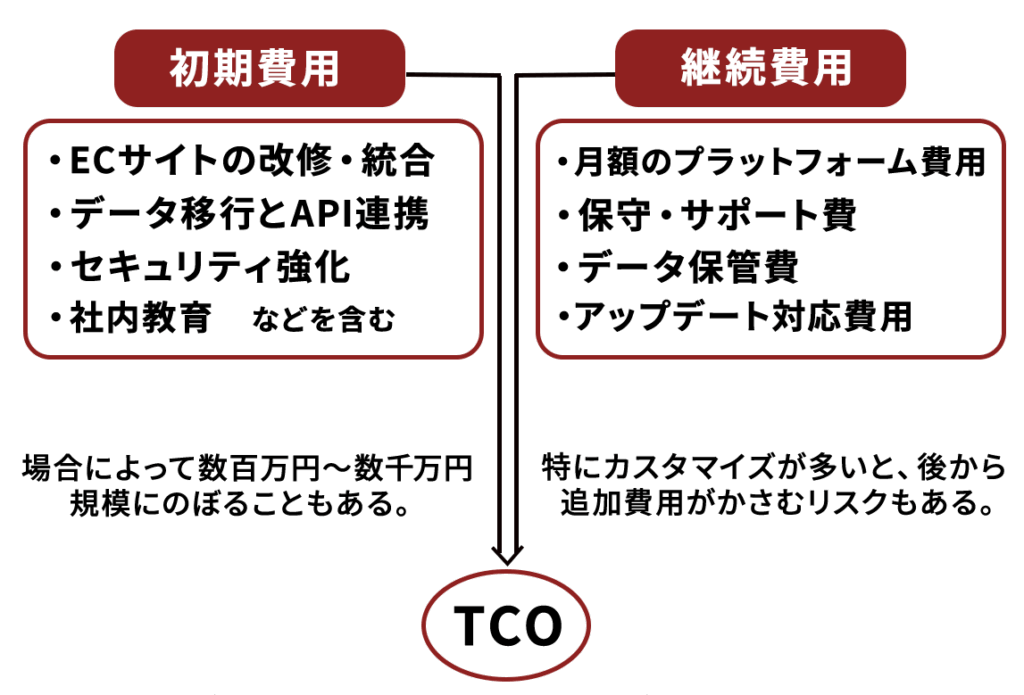

1)コストと運用リスクの把握

BtoB ECの導入には、初期費用と継続費用の双方が発生します。

運用リスクの例

セキュリティリスク:

(不正アクセス・データ漏洩など)

データ品質の低下

購買ルールの煩雑化

在庫同期の遅れ

システム障害時の代替手段不足:

(アクセス権の過剰付与・不正アクセス・機微データの漏洩)

特にBtoB ECは購買データの集中管理と自動化が前提となるため、データガバナンスが機能しないと購買プロセスの混乱・二重発注・在庫不整合が生じ、ROIが失われます。

対策

TCO(総所有コスト)の事前試算:

フェーズごとに費用対効果を可視化

標準機能とカスタム要件の切り分け:

クラウド型の標準機能と自社のカスタム要件を適切に切り分ける

段階的な導入:

初期リスクを抑えるアプローチが有効

2)導入時の組織的課題と解決策

BtoB ECはシステム導入だけでなく、部門横断でのガバナンス体制が欠かせません。

よくある課題

部門間の協力不足

(見積→発注→請求までオンラインで連携)

購買・調達・ITの役割分担があいまい

現場の慣れや反発

データの属人化による運用不安定化

特にBtoB ECは購買行動のデジタル化だけでなく、取引条件・承認フロー・請求処理の標準化を伴うため、部門をまたぐガバナンスが欠かせません。

具体的には、以下の解決策が有効です。

ROI、購買リードタイム短縮、ミス発生率低下などのKPIを事前に設定し、全社で共有

誰が何を承認し、どのデータを誰が管理するかを明確化し、権限の過不足を防ぐ

データ定義の統一、データ品質の定期監査、データ移行時の検証手順を確立

店頭・購買担当・IT部門の代表や担当者を導入プロジェクトのメンバーとして参加させ、使い方・メリットを現場目線で伝える研修を継続

小規模な部門からスタートして成功事例を蓄積し、全社展開へと拡大

これにより、抵抗感を和らげつつ、現場の実データをもとに機能の微調整を行う

サルミ

デザインや機能を整えるだけじゃなくて、現場を巻き込むのがポイントだよ。

桃子

段階的に導入すれば、現場も安心できそう!

桃子

これなら、リスクも含めて導入の全体像が見えてきたよ!

キジオ

デメリットを正しく理解することが、導入を成功させる第一歩なんだ!

BtoB EC導入効果を最大化するポイント

イヌオ

導入効果を最大化するには、選定基準・成功要因・実践ステップをしっかり設計する必要があるよ。

BtoB ECはオンライン化の仕組みを整えるだけでは十分な成果が得られません。

組織全体の意識統一と具体的な運用設計が効果を左右します。

本章では、投資対効果を最大化するための「選定基準」と「成功要因」、さらに現場で実践可能なステップとKPI設定の考え方を解説します。

1)プラットフォーム選定基準

まずは、ECプラットフォーム選定時の基準を明確化することが成功の第一歩です。

以下の観点を軸に評価すると、導入後の運用がスムーズになり、期待効果を着実に実現できます。

選定基準

機能適合性と拡張性:

受注処理、在庫管理、請求・決済、取引データの連携が自社の業務フローに自然に組み込めるか

将来的なSKU増加や取引先数の拡張にも耐えられる設計か

連携性:

ERP・在庫管理・CRM・会計システムとAPI連携が容易か

二重入力を減らせるか

取引条件の柔軟性:

価格設定や取引先別条件、発注限度や条件付き割引など、BtoB特有の商習慣に対応できるか

セキュリティとガバナンス:

認証・権限管理、機密データの扱い、監査証跡の確保が適切か

運用コストとTCO:

初期費用だけでなく、保守費用、追加機能の費用、教育研修費用を含めた総費用を長期で予測できるか

導入難易度と組織適応性

現場の業務プロセスを大きく変えることなく、現状の組織構造で運用できるか

導入担当者の負荷と教育コストを現実的に見積もれるか

ベンダーのサポート力とエコシステム:

導入後のサポート品質、パートナー企業の存在、周辺ソリューションの充実度は十分か

2)成功要因の3本柱

成功要因としては、次の三点を軸に組織を動かすことが効果的です。

成功要因

経営陣のコミットメント:

導入を戦略として位置づけ、ROIやKPIを定期的に検証する仕組みを整える

現場主導のプロセス標準化:

業務フローを可視化し、手順書と教育プログラムを作成

標準化で属人化を防ぐ

データ駆動の改善:

取引・購買データを分析し、価格戦略や在庫最適化を継続的に改善する

選定の際には、ベンダーの実績だけでなく

実運用での成功事例・失敗事例を含むケーススタディの評価が有用です。

特に同規模・同業界の導入事例は、組織の意思決定プロセスや教育コストの見積りに直結します。

デモンストレーションは、実データを用いたシナリオベースで行い、受注量・納期・請求サイクルの変化を具体的に検証しましょう。

3)実践的な導入ステップとKPI設定

導入を成功させるには、段階的なロードマップと現場で追えるKPIが欠かせません。

以下の実践ステップとKPI案を参考に、貴社の状況に合わせてカスタマイズしてください。

ステップ例

フロー可視化、改善目標の設定、優先度整理

KPI例:受注処理時間、在庫差異率、受注件数増加率

要件マトリクス比較、実データでのシナリオ検証

限定取引先で実運用、教育プログラム実施、改善サイクル開始

全SKU・全取引先に展開、マニュアルとFAQ整備

データ分析に基づく施策改善、四半期ごとのKPI見直し

KPI設定は「入力→プロセス→成果」の連鎖を意識して設計します。

導入初期は実務の改善に直結する指標を優先し、安定運用後に戦略的指標へ移行します。

KPI例

プロセス指標:

受注処理時間(平均・中央値)と変動性、発注–請求サイクルのリードタイム、入力ミス率・データ品質指標

運用指標:

取引先別のオンライン比率、在庫回転日数の改善、返品・不良率の低減

成果指標:

売上成長率・新規取引先獲得数、CAC/LTVの改善(取引継続の観点での評価)、総コスト削減額とROI

データの収集方法としては、ECプラットフォームの標準レポートとERP/CRMのデータを統合し、週次・月次でのダッシュボードを活用します。

初期のKPIは現実的な数値から設定し、四半期ごとに見直して更新するのが現実的です。

桃子

これで“導入して終わり”じゃなくて、その後の成長も見据えられるね!

キジオ

その通り。BtoB ECは“導入してからが本番”なんだよ

桃子

BtoB ECって、単なるシステム導入じゃなくて“組織改革”なんだね

キジオ

まさにそう!

だからこそ、準備・導入・運用の3段階を通じて仕組み化することが重要なんだ。

イヌオ

理解して導入すれば、会社全体の成長につながるよ!